ふれて、行動して、うまれる支援|オルビス社員が寄付をしてみたら

SUSTAINABILITY

オルビスでは現在「ORBISペンギンリング プロジェクト」に取り組み、未来を担う子どもたちへ向けた様々な支援を行っています。

自分ではなかなか変えることのできない困難な環境の中にある子どもたちを応援し、彼らが安心して自分らしく生きられるように――プロジェクトに込めた思いは、オルビスのスマートエイジング®の考え方が礎となっています。

主な支援の方法の一つとして、パートナー団体へお客様からのポイントを通じた寄付があります。皆さまから日々、あたたかいご支援を頂くことに感謝すると同時に、まだまだ十分に支援が行き届いていない現実があることも、団体の方々とお話をした際に実感しています。 今回はそんな現状をふまえて、まだ一歩を踏み出せていなかったオルビス社員に、ペンギンリングプロジェクトでの寄付を体験してもらいました。

そこから見えてきたのは、ほんの少し、自分のために行動することでも子どもたちの未来を創れるのだという、今回の体験を通しての実感でした。

今回寄付の体験に参加してくれたのは、5名の社員。まずは3人に座談会形式で体験をしてもらいました。

寄付に対するそれぞれの想い

Aさん、Bさん、Cさん(それぞれ40代女性)の場合

Aさん:私は、募金もネットからの寄付の経験もあります。寄付先は、その時の世界情勢などによって選んでいますが、無理のない範囲でしていきたいな、とも思っています。細く長くという感じですね。子どもの頃に阪神淡路大震災があり、その状態を目の当たりにして、困っている人の力になれたらいいなと思うようになりました。

Bさん:アーティストや漫画家さんが出している支援グッズなどを見つけると購入する程度です。見つけると思わず選んでしまいますね。できる範囲で、支援を自分の「好き」と繋げています。

Cさん:私は、二人とは違ってあまり寄付をしたことが無くて。寄付をしたい気持ちはあるのですが、そのお金がどう使われるかが曖昧だと一歩踏みとどまってしまうこともあります。例えば、街頭募金はたまに活動が不透明な団体に思えてしまったり。寄付が嫌とかではないのですが、正しく使ってもらえているのか分からないと不安に感じてしまうことがあります。

3人に共通していたのは「寄付に対して、背景や事情から生まれるそれぞれの想いがある」こと。日常のふとしたきっかけで寄付をすることもあれば、募金などに対して一歩引いてしまう場面もあるということがわかります。決して「オルビスの社員だから社会貢献をしなくては」というような過剰に高い意識を持っているわけではありません。

では社員として、このペンギンリングプロジェクト自体にはどう向き合っているのでしょうか。

Bさん:プロジェクトは嬉しいし社員として誇らしいけれど、なぜオルビスが子ども支援をしているのかを、自分だけでは上手く社外のひとに伝えられないかもしれないと思いました。

Cさん:確かに、化粧品会社と子どもの結びつきが理解されにくいかもしれないですね。支援を必要としている人は、子ども以外にも居るかもしれない。

Aさん:そうですよね、化粧品会社というと女性のイメージが今は強い気がします。その中で、あえて子どもの支援を選んだ理由を伝えていくことが重要だと思いました。あと、ペンギンのイラストがかわいいのでグッズも欲しいです(笑)。

社員であっても、納得感を持って寄付に臨みたいという気持ちがあることがわかりました。そんな3人に、ペンギンリングプロジェクトの概要や目的を今一度説明し、パートナー団体の情報も伝えると、寄付に対する印象に変化が。

Cさん:寄付先が選べるんですね――知らなかったです。オルビスに寄付するのかと思っていたので。自分の意思で寄付したい団体を選んで直接、支援できることに驚きました。ちょっと待ってくださいね……どこに寄付しようかな。

3人はそれぞれ、自分なりの基準で寄付先を選び、ポイントを実際に寄付しました。

――寄付を終えた、今の気持ちを率直におしえてください。

Bさん:簡単に寄付できましたね。スマホから、タップしていくだけで完了してしまいました。こういう寄付の仕方もあるのかと、新鮮で驚いています。

Cさん:操作がシンプルでした。これは、もっといろんな人に知って頂きたいですね。普段のお買い物の中で「寄付する」という導線があればもっと良いなと感じました。自然なルーティンに組み込んで、寄付できることを知ってもらいたいです。

ペンギンリングプロジェクトの寄付方法はわずかなステップで完了するので、そこに全員が驚いていました。お買い物をして、そのポイントを自然に寄付できるような流れになったら素敵だと、皆が頷きました。

寄付は誰のためにするのか

Dさん(20代女性)の場合

Dさんは幼少期の原体験から、寄付は身近にあったと語ります。

Dさん:私の家庭では、家族で世界的な支援団体に宛ててクリスマスに寄付をしていました。母は海外留学をした際に見た、子どもが学校へ行かずに物を売っている光景が印象的だったそうです。そうした体験から、両親は寄付への関心が高かったようです。私自身は何万円も寄付はできない。けれど、寄付先の団体から来るはがきに「100円でこんなことができます」など例が書いてあって。ちょっとしか寄付できないけれど、そのちょっとでも役に立つのが無意味じゃないと、子供ながらにうれしかったですね。

そんなDさんにも寄付を体験してもらいました。

Dさん:私は転職してオルビスに来たのですが、ペンギンリングプロジェクトのような取り組みは、今までの会社ではやっていませんでした。企業がこのように「だれ一人取り残さない」という使命感を持って社会問題に目を向けることは、きっとお客様にも伝わっていくと思いました。サステナビリティは環境問題のイメージが強かったのですが、「誰もが自分らしく生きられること」というのもサステナの文脈なんですね。

Dさん:そして、すぐに寄付が完了してびっくりした、というのが正直な気持ちです。個人で団体に寄付するとしたら、書類を書いたりネットのフォームに必要事項を入れたりと複雑な手順があることが多いので。ペンギンリングの寄付はポイントを入力してボタンを押すだけだったので易しかったです。

寄付はゴールではなく、中間地点

Eさん(40代男性)の場合

Eさん:自分は元々、ボランティアに興味がありました。東北や能登の震災で支援が必要になった時、自分一人でも救えるものがあるのなら、できる範囲で役に立ちたいと考えて、支援を行いました。ペンギンリングプロジェクトでは、自分のポイントで社会貢献ができる、という部分に期待感を持っています。自分でも役に立てるんだという気持ちになります。自分は障がいをもっていて、そこにコンプレックスなどもあるのですが、それに関係なく参加できることが嬉しいです。自分の会社のことながら、いい取り組みだとも思っています。オルビスのお客さまにも熱意をもって伝えたら、きっと協力してもらえるのではないでしょうか。

また、Eさんはこのようにも語りました。

Eさん:子どもの笑顔を増やしたいですね。楽しいことをしているときや遊んでいるときに子どもは笑顔になると思うんですが、その根元に自分の寄付があったら嬉しいです。寄付することはゴールではなく「中間地点」なんじゃないかな。寄付をして、その後に子どもの笑顔が作られていくのかなって思います。

今回体験をした社員に、寄付をしてみた今だからこそお客様に伝えたいことがあるか聞いてみました。

Aさん:私はポイントが期限切れで失効してしまうことがたまにあるんです。もっと早くペンギンリングプロジェクトを知っていたらな、と思いました。失効するくらいなら、子どものために使いたかった。同じようなお客様もたくさんいらっしゃると思います。

Bさん:自分は今回ジャパンハートさんを選んで寄付したのですが、寄付が何に使われるかというより、自分の損得関係なく活動に取り組んでいる𠮷岡先生*を応援したいという気持ちでした。そういう動機からの寄付もアリだと思います。

*ジャパンハート創設者の𠮷岡秀人氏

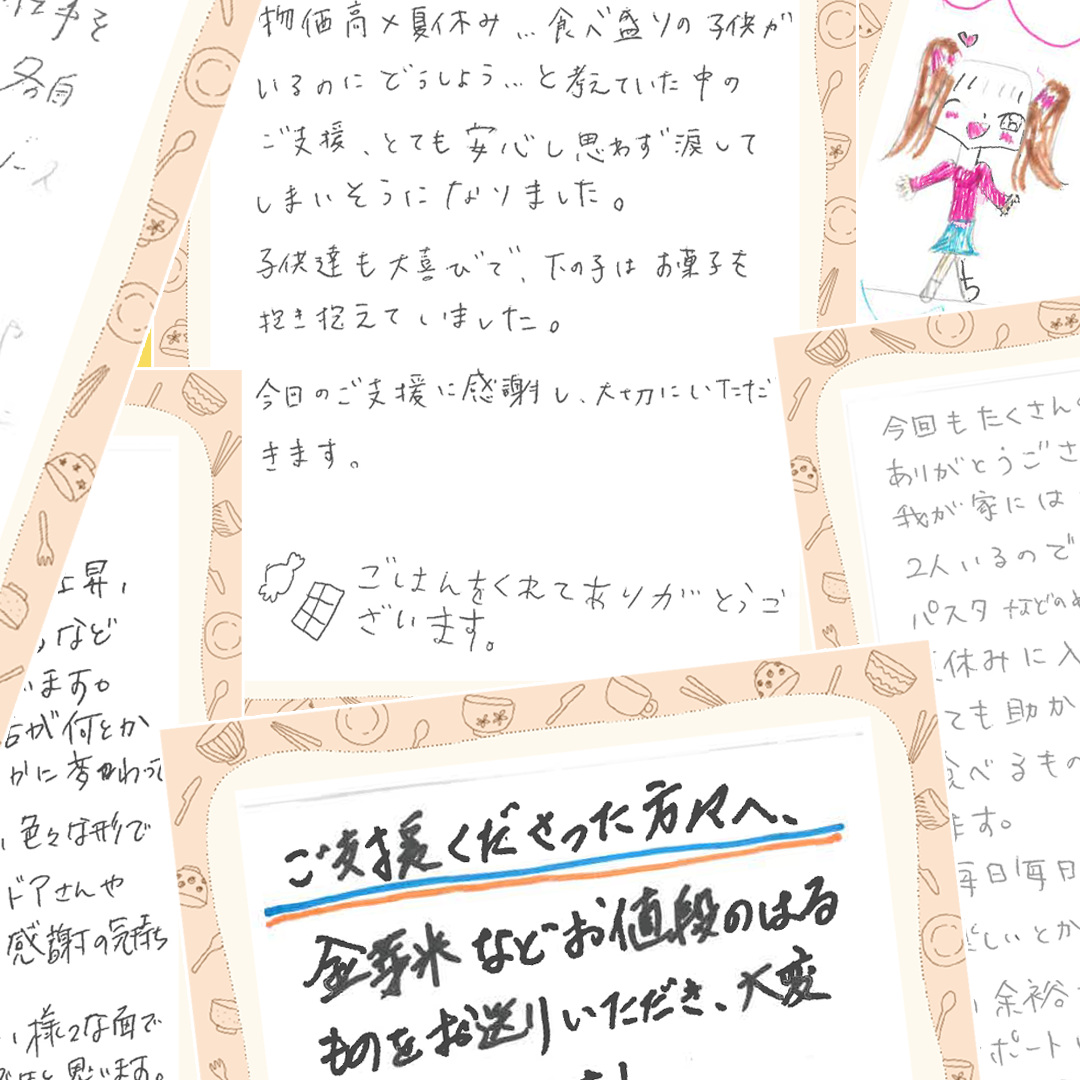

Cさん:自分がした寄付で実際に子どもたちに喜んでもらえる様子を知ることができたら、寄付する側も安心するし嬉しくなると思います。何かしたいなと思っているのと、実際したのでは心のあり方が変わるなとも思いました。一度目を向けたら、もっと関心が強くなりました。

Dさん:「ペンギンは自分の子どもじゃなくても助け合って子育てをする種類がある」というお話でしたが、人間も江戸時代などはそうだったと聞いています。「私には子どもは居ないから」、とかではなく少しずつ皆で支えていけそうだと感じました。また、寄付って相手のためでもあるけど、結局は自分のためなのかもしれないと思いました。寄付をすることで、自分を結構好きになれたりするから。お互いが幸せになる行為なのかなと感じます。

Eさん:「やってみると自分が良い気持ちになれるから」という、それだけの理由でもやってみてほしいです。機会がなくて寄付していなかった、という方は、気軽にチャレンジしてほしいですね。

寄付にふれてみて芽生えた、自己肯定感

今回の体験を経て、社員は、あくまでも自分の生活の延長線上に寄付があることを再確認できたのではないかと思います。「オルビスの社員だから」寄付をするのではなく、寄付をしているのがたまたま自分の会社だった。それがちょっと誇らしくもある、という言葉が印象的でした。

いま、もし寄付を迷っていたり難しいのではと疑問に思っている方は「支援をすることで、ちょっと自分が好きになった」という社員の言葉を思い出して頂きたいです。それくらいのモチベーションで、気軽に一歩を踏み出すのも良いのではないでしょうか。

まずは自分のために寄付をしてみる、どんな気持ちが生まれるか、試しに支援を行ってみる――その先には、思いもよらない形で子どもたちの笑顔がつながっているかもしれません。

寄付はこちらから→(寄付ページ)